"Mich interessieren die schiefen Töne"

Datum

Interview: Tobias Obermeier

Für deine dritte Arbeit am Münchner Volkstheater hast du dir ein sehr ernstes Thema ausgesucht: Trauerarbeit. Es geht um einen Vater und seine beiden Kinder, die den Verlust der kürzlich verstorbenen Mutter verarbeiten müssen. Dabei bekommen sie Hilfe von einer seltsamen, überlebensgroßen Krähe. Was reizt dich an diesem Stoff?

Mathias Spaan: Ich habe den Eindruck, dass wir zu wenig über das Thema Tod reden. Wenn eine dir nahestehende Person gestorben ist, sind alle besorgt und melden sich bei dir. Aber die wenigsten fragen tatsächlich, wie es dir mit dem Verlust geht. Das passiert aus einer großen Scham heraus. Die Menschen denken, sie könnten den Trauernden diese Frage nicht zumuten. Und das macht die Krähe so interessant. Sie hat keine Scham und stößt den notwendigen Trauerprozess an.

Wie können wir uns die Krähe genau vorstellen?

Sie ist eine ziemlich unangenehme Figur, die völlig unpassende Dinge sagt. Die auch die Kinder dazu zwingt, sich mit dem Verlust zu beschäftigen, anstatt sich in ihre Fantasiewelten zu flüchten. Oder den Vater auffordert, sich eine neue Frau zu suchen. Sie schlägt schiefe Töne an, die ich sehr spannend finde.

Was meinst du damit genau?

Ich meine damit, dass man nach einem Todesfall auch unpassendes fühlen darf. Dass einem die ewigen Beileidsbekundungen der Verwandten auf den Keks gehen dürfen. Dass man in der Nacht, in der eine nahestehende Person gestorben ist, Sex haben kann. Dass man im Nachttisch des Toten peinliche Notizen findet kann. Wir haben eine Szene hinzugefügt, in der die Krähe den Kindern das Rauchen beibringt. Das ist in jeglicher Hinsicht falsch, obwohl es sich trotzdem für die Kinder und die Situation richtig anfühlt. Weil es die drei zusammenbringt. Solche schiefen Töne interessieren mich.

Die Figuren können der Krähe, diesem Zustand, nicht entkommen.

Wie inszenierst du die Krähe?

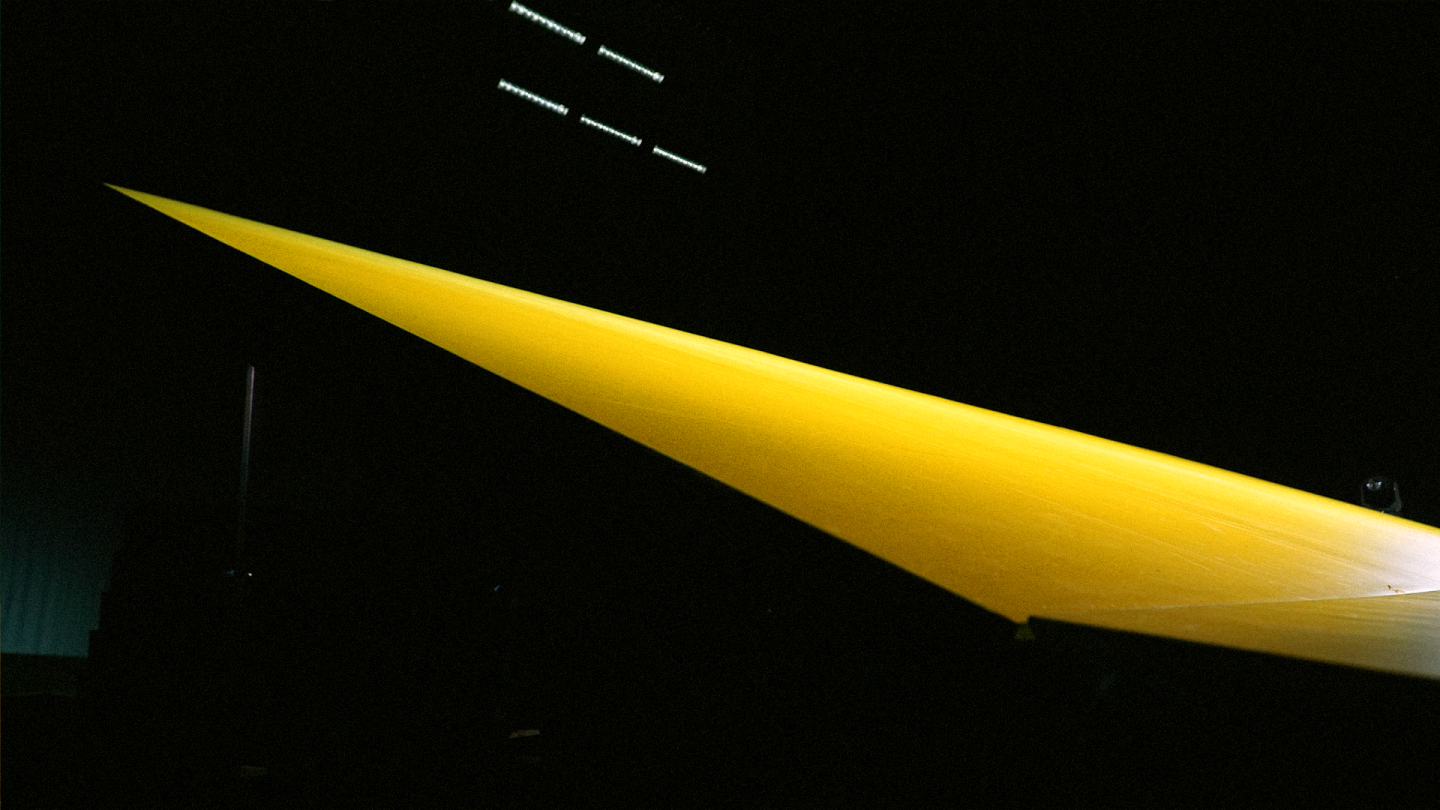

Die Krähe wird von sechs Schauspieler*innen gespielt. Sie ist eine Figur, aber gleichzeitig auch ein Zustand. Sie zieht in diese Wohnung ein und ist überall. Wir verwenden auf der Bühne 1 die Drehbühne, auf der die Wohnung viermal komplett gleich aufgebaut ist. Das heißt, die Figuren können der Krähe, diesem Zustand, nicht entkommen. Wenn man versucht, durch eine Tür zu verschwinden, landet man immer wieder in der Wohnung.

Warum hat sich der Autor Max Porter ausgerechnet für eine Krähe als Tier entschieden?

Die Krähe hat einerseits eine sehr mystische, dunkle, mit dem Tod verbundene Bedeutung. Andererseits schreibt der Vater an einem Buch, das auf einem realen Gedichtband namens "Crow" basiert. Wenn man so möchte, entwächst die Krähe also aus seinem Schreiben, gepaart mit der tiefen Trauer, die der Vater verspürt.

Inwiefern musstest du das Buch für die Inszenierung bearbeiten?

Die verwendeten Texte stammen zum großen Teil aus dem Buch, sind aber für die Bühne anders montiert. Es gibt eine vage Dramaturgie, angefangen beim Sprechen über den Tod der Mutter bis hin zum Ende, an dem sich die Figuren langsam von der Trauer lösen. Das Stück beinhaltet unterschiedliche Bilder und Arten von Trauerbewältigung. Es ist wie eine Wellenbewegung, ohne dass es die eine große Befreiung gibt.

Ich hoffe vor allem, dass die Menschen anfangen, über das Thema Tod mit einer gewissen Ehrlichkeit zu reden.

Das heißt, die einzelnen Bilder stehen für sich allein?

Genau. Es ist eine Art Collage, wobei die Bilder lose miteinander verbunden sind. In dem Sinn, dass wir erst den Vater kennenlernen, dann die Kinder, bis schließlich die Krähe an der Tür klopft und ihre ersten Versuche unternimmt, mit dem Vater und den Kindern ins Gespräch zu kommen. Den depressiven Vater zwingt sie regelrecht, in die Beschäftigung mit der Trauer zu gehen. Es gibt diesen einen hoffnungsvollen Satz vom Vater: "Wollen wir allmählich wieder nach vorne schauen?" Das ist für mich die wichtigste Stelle im ganzen Buch.

Mit welcher Erkenntnis soll das Publikum nach Hause gehen?

Ich hoffe vor allem, dass die Menschen anfangen, über das Thema Tod mit einer gewissen Ehrlichkeit zu reden. Mein Anspruch ist es, die Tür für solche Gespräche zu öffnen. Wenn ich Menschen erzähle, dass ich das Buch inszeniere, ergab sich bisher immer ein sehr persönliches Gespräch über dieses Thema.

"Trauer ist das Ding mit Federn" nach dem Roman von Max Porter in Regie von Mathias Spaan ist ab dem 22. November 2025 auf Bühne 1 des Münchner Volkstheaters zu erleben.