"Die Tagesschau ist der Median der deutschen Gefühlswelt"

Datum

Interview: Tobias Obermeier

Was ist das Besondere an "Glaube Liebe Hoffnung" von Ödön von Horváth?

Bonn Park: Das Stück ist sehr kurz und komprimiert. Kein Satz ist zu viel. Man hat beim Lesen so ein kafkaeskes Gefühl der Ausweglosigkeit. Aber nicht in einem Roman von 500 Seiten, sondern auf 90 Seiten. Es ist wie Kafka auf TikTok, ganz schnell, aber auch etwas heiter. Das gefällt mir.

Das Stück endet sehr tragisch, indem die Hauptfigur Elisabeth in ihrer Ausweglosigkeit Selbstmord begeht. Wie verhält es sich bei deiner Stoffbearbeitung?

Die Ausgangsbeobachtung von "Glaube Liebe Roboter" ist jene, dass die Menschen in der westlichen Welt eine Art Weltuntergangsstimmung internalisiert haben. Wir wachen jeden Morgen in diesem Zustand auf und begegnen unseren Mitmenschen dementsprechend. Alles ist schlimm und die Zukunft wird mit dem Klimawandel oder einem möglichen Dritten Weltkrieg noch schlimmer. Diese Grundstimmung möchte ich mit dem Stück untersuchen.

Horváth meinte, seine Stücke seien komisch, weil sie auch immer etwas Unheimliches in sich haben. In welche unheimliche Zukunft führst du dein Publikum?

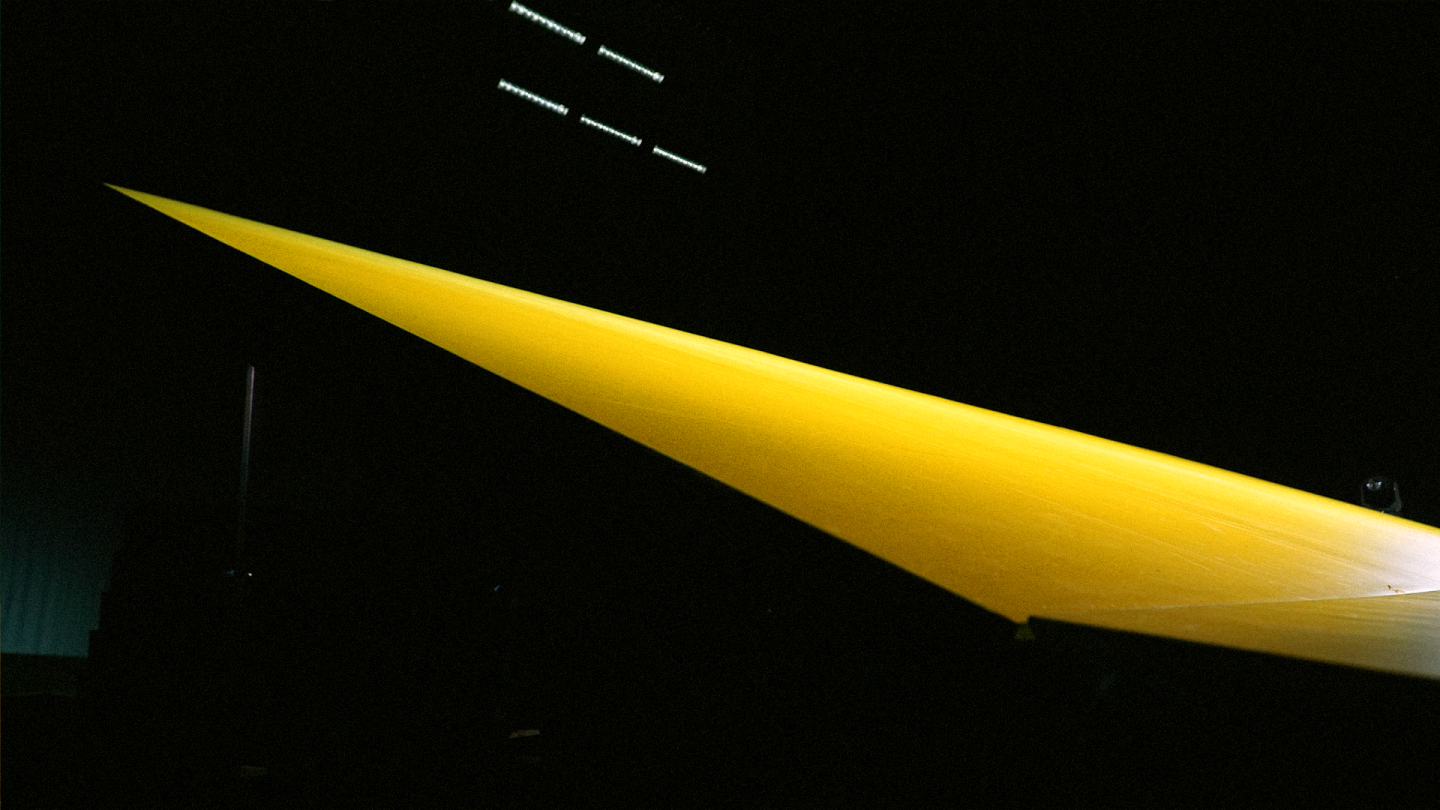

Mein Stück ist eine Mischung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es spielt zwar in einer unbestimmten Zukunft, aber alles sieht so aus, als wäre es bereits in die Jahre gekommen. Deshalb verwenden wir auf der Bühne Elemente, die aussehen wie aus den 1920er Jahren und nicht wie klassische Science Fiction.

Wie viel von "Glaube Liebe Hoffnung" steckt noch im Stück?

Elisabeth kommt im Original in das anatomische Institut und möchte aus Geldsorgen ihren zukünftigen Leichnam für 150 Mark der Forschung überlassen. Darauf folgen all die existentiellen Kämpfe, die Elisabeth auszutragen hat, bis sie sich letztlich das Leben nimmt. Ich beginne mein Stück mit der Ankunft ihrer Leiche im anatomischen Institut, in dem die Präparatoren aus dem toten Körper einen Roboter entwickeln.

Roboter sollten eine Form von Hoffnung in sich tragen.

Welche Art von Roboter entwickeln sie?

Das ist noch nicht entschieden. Ich schreibe meine Stücke immer parallel zu den Proben. Was mich gar nicht interessiert, sind Roboter, die uns alle bedrohen und auslöschen wollen. Ich führe für die Stückentwicklung viele Gespräche mit ChatGPT. Es ist sehr rührend, wie die KI immer extrem freundlich antwortet und wie sie auch manchmal überfordert ist, aber trotzdem antwortet. Roboter sollten eine Form von Hoffnung in sich tragen. Hierzulande sind wir sehr technikskeptisch, während sich in Japan Rentner*innen tierisch darüber freuen, einen Roboter als Gesprächspartner zu Hause zu haben.

Aus welchen Gründen wird Elisabeth als Roboter wiedererschaffen?

Meine Geschichte spielt ausschließlich im anatomischen Institut. Einerseits ist der Arbeitgeber der Tod. Es müssen Menschen sterben, damit andere ihrem Job nachgehen können. Andererseits ist der Arbeitgeber auch die Wissenschaft, die an einer Zukunft forscht, die fortschrittlicher sein soll. Das dystopische Science Fiction-Setting, in dem an den Leichen rumgeschraubt wird, löst erstmal Skepsis aus. Man denkt sich, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Dieser Gegensatz interessiert mich.

Das Genre Science Fiction handelt im Grunde genommen immer von unserer Gegenwart.

Wie sehen die Proben konkret aus?

Die ersten drei Wochen sind immer eine Art Rechercheprobe. Wir treffen uns und sammeln Material, schauen Filme, lesen Bücher und reden darüber. Wir haben jede Probe damit begonnen, die Tagesschau zu gucken und darüber zu sprechen, wie wir uns danach gefühlt haben. Die Tagesschau ist mit ihren meist negativen Nachrichten der Median der deutschen Gefühlswelt. Parallel zu den Proben schreibe ich dann das Stück.

Verwendest du Referenzen aus der Popkultur für deine Inszenierung?

Wir haben in den Proben "Star Trek", "Blade Runner" und "Ghost in the Shell" geschaut. Das Genre Science Fiction handelt im Grunde genommen immer von unserer Gegenwart. Bei mir geht es um das Gefühl des Weltuntergangs. Es geht gar nicht darum zu sagen, die Menschen sollen einfach etwas optimistischer sein. Die Zuschauer*innen sollen spüren, dass auf der Bühne etwas passiert, das mit ihnen zu tun hat und ihnen Trost spenden kann.

Wie kann die Inszenierung Trost spenden?

Ich möchte das Gefühl des Weltuntergangs verdichten und daraus Szenen entwerfen. Es geht aber nicht darum, zu sagen, dass die Zukunft gar nicht so schlecht werden wird. So wird das Stück nicht enden. Das Publikum soll sich letztlich nicht so alleine fühlen. Es geht darum, ein gegenseitiges Verständnis für die eigene Gefühlslage zu entwickeln.

"Glaube Liebe Roboter", geschrieben und inszeniert von Bonn Park frei nach Ödön von Horváth und Lukas Kristl, ist ab dem 25. September 2025 auf Bühne 1 des Münchner Volkstheaters zu erleben.